|

|

巴里の秘密[7] 処 刑

「月刊Ellery Queen's Mystery Magazine」(光文社)

1996年9月号pp.216-217掲載

江下雅之

午前四時半

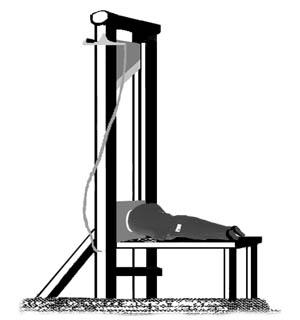

ロベール・バダンテールは、刃が台にあたる鋭い音が中庭に響くのを耳にした。一九七二年一一月二一日、死刑囚ロジェ・ボンタンの処刑は、慣例通り朝四時半に実施された。続いてボンタンの共犯者、クロード・ビュッフェが断頭台に連れていかれた。

弁護士バンデールにできた最後の活動は、ボンタンの処刑を先にすることで、彼が死を待つ数分の苦痛からまぬがれるようにすることだけだった。ビュッフェとボンタンは刑務所から脱走をはかり、看守と看護婦を殺害した罪で死刑を宣告された。バダンテールはボンタンが殺人を犯していないと弁護した。しかし、世論も裁判所も、殺人者「たち」におなじ判決を下したのだ。

弁護士バンデールにできた最後の活動は、ボンタンの処刑を先にすることで、彼が死を待つ数分の苦痛からまぬがれるようにすることだけだった。ビュッフェとボンタンは刑務所から脱走をはかり、看守と看護婦を殺害した罪で死刑を宣告された。バダンテールはボンタンが殺人を犯していないと弁護した。しかし、世論も裁判所も、殺人者「たち」におなじ判決を下したのだ。

彼らの首を落とすのに使われたギロチンは、ラ・サンテ刑務所の中庭に設置されていた。刑務所のある場所は、巴里一番の繁華街モンパルナスの南、バスでほんの10分ほどの距離のところにある。筆者の住むアパートから徒歩で5分少々。アラゴ通りの美しいマロニエの街路樹を西に向かって歩いていくと、いきなり古ぼけた分厚そうな壁に仕切られた刑務所に接する。いかめしい塀で仕切られた建物は、そのあたりの地区にはめずらしくない。「ラ・サンテ通り」という標識がなければ、この有名な刑務所があることに気づかぬ人もいるだろう。

通りの反対側には静かな住宅地が広がっている。そして壁の中、けっして建物の奥深くではないところに、ギロチンが置かれていたのである。

最後の処刑

二〇世紀初頭まで、処刑は公開されていた。一八世紀末のフランス革命当時は、国王ルイ十六世、王妃マリー・アントワネット、革命家ロベスピエールらが、次々と断頭台にのぼった。広場で何百もの首を裁断したギロチンは刃は、だんだんとなまってしった。革命末期には、一度では首が落ちなかったこともあるという。そんなとき、死刑囚は刃が落とされる瞬間を、二度、三度と味あわされることになるのだ。

最後の処刑が執行されたのは、一九七六年七月二八日のことだった。

その前日、弁護人に処刑の時間が知らされる。死刑囚には、当日、検事官から監房で伝えられる。「恩赦の申し立ては却下された。勇気を持って……」と。

検事官が入ってきたとき、ロジェ・ボンタンは笑いながら「どっちなんですか?」と尋ねた。最後の死刑囚クリスチャン・ラニュッチは、野獣のような叫び声を二度あげたという。儀式的な言葉を告げる検事に、「弁護士に言ってやる」と叫んだ。

検事官の背後にいた弁護士は、それまで「死刑になることはない」「死刑は破棄される」「恩赦はえられる」と言ってきたのだった。死刑が宣告され、有罪は破棄されず、恩赦も却下されたいま、弁護士は「執行はされない」とは言えなかった。

もがいて血塗れになったラニュッチの顔は警備官たちがきれいに拭った。彼らはラニュッチが着ているパジャマから、首の部分をくりぬいた。続いて襟首の毛を刈る。

午前四時十三分、死刑執行人がボタンを押す。ラニュッチの首は二度跳ね返った。

死刑の廃止

親しみを抱かせる死刑執行装置などあろうはずはないが、巨大な刃を持つギロチンは、きわだったまがまがしさをたたえている。映画『パピヨン』(七三年、フランクリン・J・シャフナー監督)や『愛と死と』(六九年、クロード・ルルーシュ監督)では、非情な光景が描かれていた。

ラニュッチ事件はまた、フランス近代最大の冤罪事件ともいわれている。そしてラニュッチを守る会の初代会員であったロベール・バダンテールが、ミッテラン政権で法務大臣に就任する。一九八一年、ミッテラン大統領は国民の過半数が支持する死刑存続意見を押し切った。『赤いセーターは知っていた』(ジル・ペリー著、日本評論社刊)に描かれているこの事件は、ギロチンを博物館に追いやったのだ。

法務大臣就任後、ロベール・バダンテールは「誰もラニュッチが有罪かどうかを確信できない」と語った。その遥か前に、ビクトル・ユーゴーは「回復不能な刑は、無謬の裁判官を前提にする」と書いた。ラニュッチの弁護人は、「自白は誤判の打ち上げロケットだ」と叫んだ。

死刑廃止後の処刑

ギロチンで死ぬ囚人はいなくなった。が、それは決して、犯罪者が処刑されなくなったことを意味してはいない。一九九五年九月二九日、二一歳のイスラム人が憲兵隊員{ジャンダルム}たちに包囲された。 彼、クハレッド・ケルカルは、日本でも報道された巴里の地下鉄爆弾テロをはじめ、一連の破壊活動の犯人と見なされていた。

最近日本でもテロ対策用の特殊警察部隊が公開されたが、ヨーロッパの対テロ部隊はハイジャック事件などの活動で有名だ。フランスではこういう特殊任務を「カミカズ」(Kamikase のフランス語読み)というが、「テロの犯人には特殊部隊が対応し、犯人は現場で射殺」という主義が貫かれている。

クハレッドが包囲されたのは、爆弾を仕掛けた現場ではなく、潜伏場所だった。口火を切ったのは彼の方からだった。一人の容疑者に対し、憲兵の中隊が応射する。

ケルカルは被弾して倒れた。が、武器をなおも持っていることを確認した隊長は、なおも反撃可能と判断した。

数秒後、射殺が完了する。

Ellery Queen's Monthly Magazine

隔月誌、光文社/発行

1978年創刊

翻訳ミステリーの著名な雑誌だが、1999年で休刊となった。

なお、もともとEQMMは1956年に早川書房より創刊された。これは米国の《Ellery Queen`s Mystery Magazine(EQMM)》誌の日本語版である。巻頭には江戸川乱歩の翻訳による「魔の森の家」(カーター・ディクソン作)が掲載されている。この雑誌は1966年に《ハヤカワ ミステリーマガジン》と改称され、1977年にはEQMM誌との特約契約も解消された。

早川書房がEQMMとの特約を解消したすぐ後に光文社のEQMMが創刊された。創刊号の巻頭には、エラリー・クイーン自身のメッセージ(の日本語訳)が掲載されている。長らく、本国版EQMMの翻訳を独占的に担ってきたが、翻訳権交渉の更新がまとまらず、1999年に休刊となった。